Pavelsbach im Fluss der Zeit

Angabe der [Quellen] am Textende

Herkunft und Bedeutung des Ortsnamens: [134] (von Wolfgang Fries)

Gemäß den Forschungen der Kommission für bayerische Landesgeschichte (KBLG) bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sind als erste historische Schreibformen Pavelsbachs u.a. im Jahre 1249 "Bephensbach", in 1267 "apud Niderenpefenspach" und in 1269 "Paeiffensbach" bekannt.

Nach der von obiger Kommission erarbeiteten Namenserklärung setzt sich der Ortsname aus dem bairisch-mittelhochdeutschen Grundwort "pach" (für kleiner Fluß, Bach oder Rinnsal) und dem oberdeutsch-althochdeutschen Personennamen "Patufrid" bzw. bairisch-althochdeutschen Personennamen "Paldfrid" in der bairisch-mittelhochdeutschen Koseform "Pafi(n)" zusammen.

Hiervon leitet sich die Bedeutung "(Siedlung am) Bach des Pafi(n) oder "(Siedlung an) Pafines Bach" ab. [134]

Bei dem genannten Bach dürfte es sich um den heutigen Loh- bzw. Lachgraben handeln, der bei der Flur "Brollnhof" in den Hengerbach mündet. Zur namensgebenden Person "Patufrid/Paldfrid" sind leider keine Angaben überliefert.

Vorgeschichte und Antike: [1] [2] [3] [33] [60] [61] [67] [77] (von Wolfgang Fries)

Das Gebiet um Pavelsbach war bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Funde des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege weisen mehrere "Mesolithische Freilandstationen" auf dem Gebiet nördlich und westlich des Hoiweihers, im Bereich westlich der Kirche St. Cäcilia sowie in der Flur "Brollnhof" (siehe Flurnamen) nach. [77]

Foto links von David Hawgood, abrufbar über https://commons.wikimedia.org/wiki / Copyright CC BY-SA 2.0 Das Foto zeigt eine einfache Behausung aus leicht zu beschaffenden Materialien. Auch die in Pavelsbach verorteten Freilandstationen befanden sich an einem Wasserlauf, dem heutigen Hengerbach. |

Bei "Mesolithischen Freilandstationen" handelt es sich um regelmäßig genutzte Sommer- bzw. Winterlager nomadisch lebender Jäger und Sammler der Mittelsteinzeit (Zeitraum zwischen 10.000 bis 5.000 vor Chr. --> Mesolithikum).

Das Beutespektrum dieser Menschen bestand aus Waldbewohnern wie Rothirsch, Reh und Wildschwein. Aber auch die Jagd auf Fische, Vögel und Kleintiere wurde nachgewiesen. Das sich erwärmende Klima verbesserte zu jener Zeit auch die Verfügbarkeit von Sammelgut (v.a. Früchte) und begünstigte die Ausbreitung der Haselnuss, die insbesondere im frühen Mesolithikum einen wichtigen Beitrag zur Ernährung leistete. [61]

Aufgrund der Funddichte ist im Gebiet der heutigen Kappl auch eine erste Hirten- und/oder Pflanzerkultur zu vermuten, zumal die neolithische Revolution in den Jahren zwischen 7.000 und 6.000 v. Chr. nachweislich auch in unserer Gegend Einzug hielt. [60] [77]

Bildnachweis neolithische Sichel: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erntemesser.jpg / Copyright: CC BY-SA 3.0

Richtung Seligenporten, in etwa auf Höhe des heutigen Flurkreuzes, sowie im Bereich um die heutige Kappl befanden sich - gemäß den Daten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege - Siedlungsgebiete der Urnenfelderzeit. (1300 - 800 v. Chr.) In dieser Zeit wurde in unserer Gegend vermutlich v. a. Landwirtschaft und Viehzucht betrieben, während andernorts der Bergbau und die Metallverarbeitung (Bronze) im Fokus standen.

Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen sowie Pferde und Hunde dienten den Menschen damals als Haustiere. Neben Weilern - wie bei Pavelsbach - gab es zu dieser Zeit auch Siedlungszentren, die vielfach auf Inselbergen lagen und von einem Wall-Graben-System umgeben waren.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die auf dem Buchberg bei Berngau nachgewiesene urnenfelderzeitliche Höhensiedlung. [76] [77]

Die in der östlich von Pavelsbach in dem Waldgebiet "Stockenau" befindlichen Hügelgräber belegen eine Besiedelung des pavelsbacher Gebiets in der Hallstattzeit (800 - 450 v. Chr. - siehe auch Sehenswürdigkeiten). [77]

Die Hügelgräber in der Pavelsbacher Flur dürften also im selben Zeitraum wie der bekannte „Goldkegel“, der 1953 in der Nähe von Buch (Markt Postbauer-Heng) gefunden wurde, entstanden sein. [1] In der Hallstattzeit wurde auch in Mitteleuropa Eisen verwendet. Zwar brach das alte Fernhandelssystem (Kupfer und Zinn) zusammen, es bildeten sich aber neue Verkehrswege. Durch den Handel mit Eisen entstand auch eine neue Oberschicht. Statt der in der Bronzezeit (bis 800 v. Chr.) üblichen Großsiedlungen (siehe Buchberg) entstanden in unserer Gegend nun Herrenhöfe. [120]

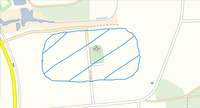

Auch in der Latenezeit (450-15 v. Chr.) war das Gebiet um Pavelsbach besiedelt. Neben den beiden Weilern beim heutigen Flurkreuz Richtung Seligenporten und im Bereich um die heutige Kappl ist vor allem die weit über die Grenzen Pavelsbachs hinaus bekannte Keltenschanze (Viereckschanze) im Waldgebiet "Appel" zu nennen. [1] [76] [77]

Bei der zwischen Pavelsbach und Dippenricht gelegenen, latenezeitlichen Viereckschanze dürfte es sich vermutlich um ein eingefriedetes ländliches Gehöft gehandelt haben.

Bei großflächigen Ausgrabungen verschiedener Viereckschanzen (Ehingen, Bopfingen, Riedlingen, Nordheim) in den Jahren 1984 bis 1997 fanden rennomierte Wissenschaftler wie Rüdiger Krause, Günther Wieland oder Frieder Klein die Grundrisse mehrerer Holzgebäude und Grubenhäuser. Um die Anlagen herum fand man in geringer Entfernung die Grundrisse einer Vielzahl von Häusern aus keltischer Zeit, die zum Teil älter waren als die Schanzen selbst. Einige Viereckschanzen lagen also nicht abgeschieden, sondern waren Bestandteil einer ländlichen Siedlung. [67]

Die ferner gefundenen Schmiedeschlacken, eisernen Tüllenmeißel und Knochengeräte zur Verzierung von Keramik bewiesen handwerkliche Tätigkeit im Innern einer Viereckschanze. [67] Ob diese breite Nutzungsweise auch auf die pavelsbacher Keltenschanze zutrifft, ist bislang nicht geklärt.

Die Keltenschanze ist auch auf den "Urpositionsblättern der Landvermessung Bayern" gut zu erkennen (siehe auch Sehenswürdigkeiten). [2]

Exkurs - Vermessung: Die Vermessung Bayerns erfolgte ab 1808, auf Anordnung von König Maximilian I. Joseph. Hierüber sollte eine gerechte und einheitliche Besteuerung erreicht werden. Ein Link zur betreffenden Website ist der Quellenangabe beigefügt. Die Vermessung des pavelsbacher Gemeindegebiets wurde nach Auskunft des Vermessungsamts Neumarkt in 1830 begonnen und das Urkataster 1839 fertiggestellt. Es trat am 01.01.1840 in Kraft. [3] [33]

Frei zugängliches Online-Kartenmaterial = [77]:

Die Lage der vorgenannten, vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLFD) nachgewiesesenen Siedlungen, kann über den BayernAtlas (Thema Planen und Bauen) abgefragt werden. Nachstehend die Fundbereiche bei der Kappl. Die rot eingefärbten Flächen zeigen das dortige, überraschend große Siedlungsgebiet.

Beschreibung der Fundzonen:

OBEN: Mesolithische Freilandstation, Siedlung der Spätbronze- und Urnenfelderzeit.

LINKS: Siedlungen der Vorgeschichte und der karolingisch-ottonischen Zeit (751 - 1024 n.Chr.)

UNTEN: Hohe Siedlungsdichte von der Mittelsteinzeit, der Urnenfelder- und Spätlatenezeit bis in die frühe Neuzeit (unmittelbar um die Kirche St. Cäcilia).

Das frühe Mittelalter im Gebiet um Pavelsbach: [77]

(von Wolfgang Fries)

In der karolingisch-ottonischen Zeit (751 - 1024 n.Chr.) bestanden Siedlungen westlich der Verbindungsstraße zwischen Pavelsbach und "An der Heide" (direkt nördlich des Hengerbachs) sowie an der Kirche St. Cäcilia. [77] Der Nachweis einer ottonischen Siedlung in unmittelbarer Nähe und direkt am Plateau über dem Hengerbach, bei der es sich um das später als Kyrstetten bekannte Dorf handelte, lässt durchaus den Schluss zu, dass die dortige Kirche St. Cäcilia zu den "frühen Kirchenbauten" der Oberpfalz zählt.

Auch der Name "Kappl" (der in der Oberpfalz nur 5 mal Verwendung findet) und die frühere Wallfahrt (v.a. Augenleiden), die durch die noch vorhandenen Votivtafeln belegt wird, unterstreichen die Bedeutung, die der Kirche St. Cäcilia in früheren Zeiten beigemessen wurde. [121]

Das BLfD hat die beiden Pavelsbacher Kirchen näher untersucht und konnte bei beiden den Nachweis für Vorgängerbauten bzw. ältere Bauphasen erbringen. [77]

Kyrstetten tritt aus dem Dunkel der Zeit [17] [20] [25] [42] [69] [70] [135]

(von Wolfgang Fries)

Die früh- und hochmittelalterliche Geschichtsschreibung erfolgt v.a. über Beurkundungen z.B. im Rahmen von Schenkungen oder im Zuge der Rechtsprechung.

In einer solchen Urkunde des Bischofs Hartwig von Eichstätt (1196-1223) aus dem Frühsommer 1209 wird erstmals das pavelsbacher Ortsgebiet genannt.

In der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem bereits um 800 n. Chr. gegründeten Kloster Solnhofen und dem Adeligen "Ulricus de Hostete" (vermutlich Höchstetten bei Leutershausen) haben hierbei Bischof Hartwig (aus dem Hause derer von Grögling-Dollnstein) sowie die beiden Beisitzer Dompropst Berchtold und Archidiakon Gumbert - im Namen des apostolischen Stuhls - Recht gesprochen.

Als Zeuge oder Bürge dieses Verfahrens wird dort, neben einer ganzen Anzahl von hochgestellten Persönlichkeiten, auch der Landadelige "Ulricus de Chirstet" (Ulrich von Kierstetten) genannt. [17/Seite 162] [20] [42] Landtafel: Rechtehinweis Digitalisat CC BY-NC-SA 4.0 Rechtehinweis Metadaten CCO abgerufen bei bavarikon, dem Onlineportal des Freistaats Bayern zur Präsentation von Kunst, Kultur und Wissensschätzen von der Vor- und Frühgeschichte über Antike und Mittelalter bis hin zur Neuzeit. (Objekt bei der Kultureinrichtung https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00015529?page=,1)

Bezeugt oder verbürgt wurden hier regelmäßig "nur" die Rechstfolgen sowie die Umsetzung des Urteils - oder wie in diesem Falle - die ordnungsgemäße Umsetzung des hier gefundenen Interessensausgleichs. Als Bürgen oder Zeugen eines solchen Verfahrens wurden im aller Regel Verwandte, Lehensherren oder Lehensleute der beteiligten Parteien hinzugezogen.

In welcher Beziehung Ulrich von Kyrstetten zu den Verfahrensparteien steht, ist den Unterlagen leider nicht zu entnehmen. Für eine verwandschaftlichen Beziehung zu dem Beklagten Ulrich von Höchstetten spricht der übereinstimmende Vorname. In den "Sippen" jener Zeit fanden regelmäßig gleichlautende Rufnamen Verwendung. Es ist aber auch eine Lehensabhängigkeit des Ulrich von Kyrstetten vom Kloster Solnhofen denkbar.

Weitere Hinweise auf den "Herrn von Kyrstetten" oder dessen eventuelle Abkömmlinge wurden in den einschlägigen Quellen bislang nicht gefunden. [20] [42]

Leider hat sich die Kommission für bayerische Landesgeschichte (KBLG) noch nicht mit dem Namen des abgegangenen Ortes Kyrstetten beschäftigt. Die Kommision hat aber bereits eine Sichtung (per Mail) angekündigt. Beim Ortsnamen "Kyrstetten" (lateinische Schreibweise "Chirstet") ist augefällig, dass dieser aus einem Bestimmungs- und einem Grundwort zusammensetzt.

Das Bestimmungswort "Kyr-" dürfte vom althochdeutschen Wort "kirihha" [136] für "Kirche" abgeleitet worden sein und deutet somit auf ein Kirchengebäude hin [25] [69].

Das Grundwort "stetten" (vom althochdeutschen Wort „stat“ stammend --> Ort, Stelle, Stätte, Stadt, oder auch „wo Wandernde zum stehen kommen“, also sesshaft werden [69] [135]) lässt den Schluss zu, dass es sich um eine bajuwarische Siedlung gehandelt hat (genauso wie Orte mit den Namensendungen "-ing, -hausen und -hofen"), die im Zeitraum zwischen dem siebten und neunten Jahrhundert auf vorgeschichtlichem Terrain entstand. Einige dieser bajuwarischen Ansiedlungen gab es zunächst in den Gegenden um Cham, Amberg und Schwarzenfeld und wenig später auch um Neumarkt. [70]

Vorstehende Annahmen werden von den Ergebnissen der KBLG zum Namen des von ihr bereits untersuchten, ebenfalls abgegangenen Orts Kirchstetten (im Landkreis Aichach-Friedberg) gestützt. Die dort ermittelte historische Schreibweise des Ortes im Jahre 1453 "zu Kyrchstetten" weist eine frappierende Ähnlichkeit mit der Schreibweise von "Kyrstetten" aus der Stiftungsurkunde des Ulrich Plank aus dem Jahre 1438 auf. Die zu "Kyrchstetten" von der KBLG veröffentlichte Namensbedeutung "Wohnstätte bei/mit einer Kirche" dürfte somit auch für "unser Kyrstetten" zutreffend sein. [135]

Damit kann vom Namen des "Dorfherrn" bzw. des Ortes geschlossen werden, dass sich zum Zeitpunkt der Erstnennung im Jahre 1209 bereits eine (namensgebende) Kirche auf dem Hochplateau über dem Hengerbach befand.

Vermutlich handelte es sich bei diesem Gotteshaus anfangs, wie zur ersten Jahrtausendwende weit verbreitet, nur um ein eher bescheidenes Holzgebäude, dass der hier abgebildeten Holzkirche aus dem Jahre 998 vermutlich ähnelte.

In früheren Zeiten war die hier abgebildete St. Andrew's Church vollständig mit Holzschindeln gedeckt. Die Eindeckung des Langhauses mit roten Dachziegeln erfolgte bei der St. Andrew's Church, der ältesten Holzkirche der Welt, erst um das Jahr 1500. [25] [69] Bildnachweis St. Andrew's Church, älteste Holzkirche der Welt. CC BY-SA 4.0; Werk des Acabashi vom 26.06.2015.

Die Lage der hochmittelalterlichen Siedlung um die ursprünglich gotische Kirche St. Cäcilia wurden durch Lesefunde belegt, die dem Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in Regensburg übergeben wurden. Nachstehende Skizze zeigt den Bereich um die Kappl, in dem diese Funde zu verzeichnen waren.

Kyrstetten zählte somit (zusammen mit Möning) zu den ältesten Orten unserer Gegend.

Die Besiedlung der Oberpfalz scheint zur ersten Jahrtausendwende noch sehr lückenhaft gewesen zu sein. So berichtet Thietmar von Merseburg im Jahr 1003, dass König Heinrich II. nach Speinshart gekommen sei, um Bären und Wisente zu jagen, die andernorts in Folge der regen Siedlungstätigkeit bereits ausgerottet waren. [70 Frühe Besiedlung]

Erste urkundliche Erwähnung Pavelsbachs sowie deren Hintergründe [4] [5] [8] [130] [140] (von Wolfgang Fries)

Erstmals wurde Pavelsbach in einer von Heinrich IV. von Württemberg, Bischof von Eichstätt (1247-1259), am 05. Februar 1249 ausgefertigten Schenkungsurkunde genannt. [4] [8/Seite 24]

[8] Mit freundlicher Genehmigung des Marktes Pyrbaum

Mit freundlicher Genehmigung des Staatsarchivs Amberg nachstehend eine Fotografie oben genannter Urkunde vom 05.02.1249:

(in Zeile 10 ist "bephensbach" gut erkennbar)

Nachstehend eine an den heutigen Sprachgebrauch angepasste Übersetzung vorstehender Urkunde [130]:

Im Namen der hochheiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, Amen. Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden Bischof von Eichstätt, grüße in unseres Erlösers Namen alle Christgläubigen, die dieses Schriftstück lesen werden.

Neben den anderen Zeichen unserer Tugend und Hirtenwürde ist es unsere vornehmlichste Aufgabe, Gutes zu wirken, nicht nur indem wir andere vom Bösen abhalten, sonder auch, indem wir die, die Gutes tun, lieben und ehren und in aller Wachsamkeit beim Guten bewahren; und indem wir dieses tun, dienen wir nicht nur unserem Hirtenamt, sondern auch dem Ruhm unseres Ansehens. Uns so tun wir mit vorliegender Urkunde jedermann für alle Zeit kund, daß Gottfried von Sulbürg und seine Gattin Adelheid, vom Feuer der göttlichen Liebe entzündet, ein Kloster namens Seligenporten auf eigenem Grund und Boden in unserer Diözese gegründet haben. In diesem Kloster haben fromme Dienerinnen Christi, die zusammengekommen sind, um demütig ihrem Herrn nachzufolgen, ihre Profeß nach der Regel des Zisterzienserordens abgelegt. Die vorgenannten Gottfried und seine Frau haben gewisse ihnen eigene Güter dem Kloster und den dort für ihren Herrn Christus kämpfenden Dienerinnen frei zu ewiger Nutzung übertragen und zwar dergestalt, daß weder sie noch ihre Erben unter dem Vorwand von Schirm und Vogtei irgendein Recht fernerhin haben sollen am Kloster oder den obenannten Gütern oder an deren Besitzung, die die genannten Nonnen jetzt besitzen oder in Zukunft noch besitzen werden. (Anmerkung: Das Kloster wurde hierüber von der Gerichtsbarkeit der Sulzbürger freigestellt).

Diese Güter sind: Der Ort selber, wo das Kloster mit seiner Zubehörde steht, ferner drei Höfe in Kittenhausen, drei Höfe in Reuth (Anmerkung: vermutlich bei Heng - dort ist ein entsprechender Flurname bekannt) und zwei in Pavelsbach. Mit diesen Gütern haben die vorgenannten Gottfried und Adelheid die Zehnten abgelöst, die sie seit 1242 von allen ihren Gütern dem genannten Kloster zu geben pflegten. Das Folgende haben sie ebenfalls derselben Kirche übertragen: einige (Zahl nich lesbar) Hufen in Wappersdorf und eine Hufe in Kerkhofen, doch haben später die oftgeannten Nonnen diese Güter im Tausch für zwei kleine Mitgiften in Möning dem Leutepriester von Sulzbürg übertragen.

Zeugen für die Schenkung Gottfrieds und Adelheids sind: Konrad d.J. von Sulzbürg, Ruprecht von Ruprechtstein, Konrad von Hohenfels, Hadamar von Laaber, Konrad von Reckendorf, Rüdiger von Helfenberg, Kuno von Wechthofen, Gottschalk von Schönhofen, Ulrich von Pölling, Gotebold von Ittelhofen, Konrad Löter, Rüdiger von Fürnried und viele andere.

Ferner hat der genannte Konrad d.J von Sulzbürg, der Neffe des Stifters, geleitet von derselben Frömmigkeit, anstelle der Zehnten, die er 1242 ebfalls von allen seinen Gütern an die Kirche Seligenporten zu zahlen beschlossen hatte, ebendieser Kirche folgende Güter zugewiesen: das ganze Dorf Pfaffenhofen und alles, was er in Brunnau besaß, sowie, für das Seelenheil seiner Elteren einen Hof zu Büchenbach (Anmerkung: bei Roth). Zeugen dieser Schenkung sind: Herr Gottfried von Sulzbürg, Onkel des genannten Konrad, Heinrich ...... , Witmann d.J., Hebeno Truchseß (?), Ulrich von Buchfeld, Rudolf von Wappersdorf, Albrecht von Körnersdorf, Konrad von Bürglein, Rüdiger von Fürnried, Heinrich Eibenbrunner(?), Berengar von Pollanten, Heinrich von Rocksdorf.

Da wir nun also aufgrund des uns aufgetragenen bischöflichen Amtes verpflichtet sind, die Kirchen nicht nur im spirituellen, sondern auch im weltlichen Bereich nach Kräften zu fördern, hielten wir es für richtig, den erwähnten Ort samt den dazugehörigen Personen gemäß dem Wunsche des oftgenannten Gottfried und mit Einverständnis unseres Domkapitels gnädig in unseren und des Hl. Willibald Schutz zu nehmen zum Wohle des Zisterzienserordens.

Damit aber diese Anordnungen unumstößlich ihre Gültigkeit bewahren, haben wir das vorliegende Schriftstück, versehen mit unserem und des Domkapitls Siegeln und mit dem Siegel des Abtes von Heilbronn sowie des genannten Gottfried selber, dem obengenannten Kloster an die Hand gegeben. Sollte also irgendeine geistliche oder weltliche Person sich unterstehen, dieses Dekret böswillig zu verdächtigen oder anzufechten, so möge er wissen, deß er damit alle Strafen Gottes, des Apostelfürsten Petrus und des Hl. Willibald auf sich lädt und kraft der uns von Gott gegebenen Autorität verflucht und exkommuniziert sein soll. Wer sich jedoch respektvoll daran hält, möge gnädig in der Schar der Heiligen vor Gottes Thron aufgenommen werden und die ewige Seligkeit genießen.

Gegeben zu Eichstätt im Jahre 1249, im zweiten Jahr unseres Pontifikats in der siebten Indiktion.

Zitat aus: [130/Seiten 86-88]

Wie u.a. auch in der Ortsgeschichte Seligenporten nachzulesen ist, wollte es der Edelfreie Gottfried von Sulzbürg anderen aufsteigenden Reichsministerialen gleichtun und ein Hauskloster auf seinem Besitz errichten. Dafür übergab er als Stifter in 1242 seine Hofmark "zu den Eichen" als Bauplatz. Bis zur Reformation wurden in der Gruft der dort errichteten Klosterkirche nahezu alle verstorbenen Familienmitglieder beigesetzt. [5/Seite 27] [78] [130/Seiten 88 + 89]

[5] Mit freundlicher Genehmigung des "Historischer Verein Neumarkt i.d.Opf. und Umgebung e.V."

Exkurs Adelsgeschlecht der Wolfsteiner/Sulzbürger:

Die Wolfsteiner nannten sich ab 1217 Sulzbürger und ab 1286 dann wieder Wolfsteiner, nach der ihnen gehörenden Burg nahe Neumarkt.

Bei dem letzten Wolfsteiner, der in der Klostergruft in Seligenporten beigesetzt wurde, handelt es sich um den Erbauer des Schlosses Pyrbaum (in 1853 abgebrannt). Dieser Wilhelm II. von Wolfstein verstarb am Palmsonntag 1518.

Noch vor dem Konfessionsübergang der Wolfsteiner wurde die Pyrbaumer Pfarrkirche Sankt Georg, nach deren Fertigstellung um 1519, als neue Grablege der "Wolfsteiner" genutzt.

Wie der einschlägigen Fachliteratur [5] [130] [140] zu entnehmen ist, besaßen die Wolfsteiner - neben ihrem unmittelbaren Herrschaftsgebiet um die Burg Wolfstein, die Gebiete um Sulzbürg (heute noch das "La+ndl" genannt) und Allersberg - vor allem in den Dörfern westlich von Neumarkt (u.a. Pölling, Woffenbach, Möning und Pavelsbach) Höfe, Grundstücks-, Patronats- und Zehntrechte als Lehen. [5/Seite 26] [130]

In den genannnten Dörfern waren meist die Landgrafen zu Leuchtenberg ihre Lehensherren. Insbesondere auf Pavelsbach scheint dies zugetroffen zu haben. Die Leuchtenberger wiederum waren hier in einigen Fällen Lehensleute der Eichstätter Bischöfe. [5/Seite 26]

Erste urkundliche Erwähnung eines Pavelsbachers: [6] [16] [71]

(von Wolfgang Fries)

Johann Nepomuk Reichsfreiherr von Löwenthal schreibt in seinem im August 1805 veröffentlichten Buch "Geschichte des Schultheißenamts und der Stadt Neumarkt" davon, dass der Ministeriale Herrmann von Sulzbürg in 1252 einem "Konrad (genannt Rephan)", für geleistete Dienste, ein Gut in "Babelspach" verliehen hat. [16/Seite 26]

Es steht jedoch nicht fest, dass dieser Konrad das Gut anschließend selbst bewohnt oder aber (wie bis dahin geschehen) verpachtet hat, zumal dieses Gut ja bereits vorher von abgabenpflichtigen, abhängigen Bauersleuten bewirtschaftet wurde. Auch ein Verkauf kann nicht ausgeschlossen werden. Als erster namentlich benannter Pavelsbacher ist dieser Konrad Rephan daher nicht nachweisbar.

Anders verhält es sich - wie bereits der Name anzeigt - mit "Siboto von Pefenspach". Am 11. Oktober 1267 wird dieser "Siboto von Pefenspach" in einer Schenkungsurkunde des Eichstätter Bischofs Hildebrand von Möhren (1261-1279) genannt. [6/Seite 261] Das Kloster Seligenporten erhielt hier den "Zehnt" des Ortes "Niederpefenspach" (heute in Pavelsbach noch Unterdorf genannt).

Bis dahin stand der Zehnt dem Ulrich von Sulzbürg als Lehen der eichstätter Kirche und oben genanntem "Siboto von Pefenspach" als Afterlehen zu.

Über "Siboto von Pefenspach" sind leider keine weiteren Informationen zu finden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei Siboto um einen freien Bauern handelte, der den Zehnt Niederpavelsbachs als Afterlehen, vermutlich für geleistete Dienste, erhalten hatte. Bei dem Namen Siboto (Sigbot) handelt es sich um einen germanischen Personenennamen. [71]

Die Entwicklung Pavelsbach im geschichtlichen Gesamtkontext:

Pavelsbach im Mittelalter:

(von Wolfgang Fries)

Die Gründung des Klosters Seligenporten in 1242 und auch die ersten pavelsbacher Schenkungen in 1249 erfolgten in einer von politischen Rivalitäten und Kämpfen geprägten Zeit. [5/Seite 42]

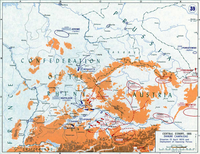

Der Stauferkaiser Friedrich II. (1194-1250) lebte in erbitterter Feindschaft u.a. mit den Päpsten Gregor IX. (1227-1241) und Innozenz IV. (1243-1254). Der Streit gipfelte in der Exkommunikation des Kaisers am 29. September 1227 und der Wahl von deutschen Gegenkönigen in den Jahren 1245 bzw. 1247 [5/Seiten 42+43] [155] [156] [157]

Um Kaiser und Papst gruppierten sich zwei Parteien, wobei durchaus nicht alle Fürsten auf Seiten des Kaisers und nicht alle Bischöfe auf Seiten des Papstes standen. [5/Seiten 42+43] [155]

Nutznießer dieser Unsicherheiten waren in der Gegend um Pavelsbach das Adelsgeschlecht der Wittelsbacher, der Deutschorden zu Postbauer und in geringerem Maße auch das Kloster Seligenporten, während die Adelsgeschlechter derer von "Leuchtenberg" und "Wolfstein" deutlich an Bedeutung einbüßten. [5/Seite 42 ff.]

Wie die Schenkungen und Verkäufe an das Kloster Seligenporten zeigen, waren im mittelalterlichen Pavelsbach Besitz und Rechte extrem zersplittert. Damit bildet Pavelsbach eine Besonderheit im Raum Neumarkt. [5/Seite 85]

Als Teilherrn finden sich u.a. Gottfried von Sulzbürg (somit ein Wolfsteiner), der Bischof von Eichstätt, Hermann von Stauf (zwischen Eysölden und Thalmässing gelegen), Durenhart von Berbach (südl. v. Eschenau), dessen Neffe Albert von Rückersdorf, die Afterlehensträger Cunrad und Wigelin von Neumarkt zu Nürnberg und die Landgrafen von Leuchtenberg, die dem Kloster Seligenporten am 24. Februar 1269 den Zehnt des Dorfes Oberpavelsbach schenkten. [5/Seite 85] [6] [16] [17/Seite 176] [137/Seite 139]

In 1271 schenken die Neumarkter Bürger Wigelin dem Kloster Seligenporten ein Gut in Pavelsbach. [17/Seite 162] Im gleichen Jahr, am 17. Oktober 1271, verkauft Siegfrid von Kammerstein eine Hube in Paffensbach mit Zustimmung Hermanns von Stauf (RB 3, 376). [140/Seite 82]

Hermann von Stauf übergab in 1277 Güter zu Pavelsbach an das Kloster Seligenporten (Nub. Nr. 570) [137/Seite 40]. Während Oberpavelsbach aufgrund dieser und diverser anderer Schenkungen und Käufe ab 1277 großteils dem Kloster Seligenporten zuzurechnen war, bleibt die grundherrschaftliche Zugehörigkeit des Unterdorfs bis 1317 unklar. [5/Seite 85] [6]

Engelhard von Stein schenkte im Jahre 1310 seinen Teil des Gutes zu Pavelsbach, den er von seinem Vetter Hilpolt II. von Stein zu Lehen trug, dem Kloster Seligenporten. (RB 5, 170) Beurkundet wurde diese Schenkung von Konrad von Strahlenfels (RB 5, 21; Strahelfels ö. Grafenberg/Ofr.) [140/Seite 67]

Am 08. April 1317 schenkte dann der Deutsche König Ludwig der Bayer aus dem Hause Wittelsbach dem Deutschen Orden zu Postbauer die Grundherrschaft u.a. des Dorfes "Nydern Beuenspach" mit allen Rechten.

(Anmerkung: Hiervon nicht betroffen waren die Zehntrechte der Geistlichkeit, also des Klosters Seligenporten und/oder des Pfarrers von Möning)

Nach der betreffenden Urkunde (HStM Ritterorden Lit. Nr. 3556) erhielt der Komtur des Deutschordens zu Franken, Konrad von Gundelfingen, als Vorsteher des "Teutschen Hauses zu Nürenberch die zwey dörfer Schwarzach und Nydern Beuenspach mit gericht und vogtey....mit all den Rechten tas es unser voderen haben an uns bracht unt wie es habent gehabt untz und an den hitigen tach, davon wollen unt haizzen unt gepieten allen unseren ambtleuten....daz weder landvogt noch vogt noch schultheiß zu dem Newenmarch noch kein unser ambtmann des reiches noch von dem Herzentum Beyern mit den Gütern dieda ligent noch mit den Leuten di uf denselben sitzent....nich sullen habent zerschaffen...." [137/Seiten 162+163]

König Ludwig untersagte hier somit jegliche Einmischungen oder Eingriffe durch Amtsträger des Reiches oder der pfälzischen Kurfürsten. Diese Schenkungen waren letztlich eine Belohnung für die Unterstützung des Deutschen Ordens in der Auseinandersetzung des Wittelsbachers Ludwig mit dem Habsburger Gegenkönig Friedrich dem Schönen. [5/Seite 70] [9] Mit freundlicher Genehmigung des Marktes Postbauer-Heng

Am 08. April 1319 verlieh König Ludwig der Bayer dem Kloster Seligenporten das Gut zu Pavelsbach, das der "Ritter Berengar von Polant" an das Kloster verkauft hatte. [137/Seiten 141+197]

Im Jahre 1337 brach ein offener Konflikt zwischen der Klosterherrschaft Seligenporten (Grundherr des Oberdorf) und dem "nidern dorf Peffelsbach...um holtz, umb velt, um wazzer, um wisen, um ecker und um weide" aus. Heftig gestritten wurde gegen die Versuche und Ansprüche der klösterlichen Grundherrschaft, die lebensnotwendigen Nutzungsrechte (Weiderechte / Allmende) der Gemeinde von Niederpavelsbach zu beschneiden.

Am 04. September 1337 fand hierzu ein hochrangig besetztes Schiedsgericht statt. Von Seiten des Deutschen Ordens (für Niederpavelsbach) nahm der Landkomtur der Ballei Franken Heinrich von Zipplingen und für die Zisterzienserinnen aus Seligenporten der Urenkel des Klosterstifters - Albrecht der Jüngere von Wolfstein - teil. Bildnachweis: Grabstein des Heinrich v. Zipplingen im Liebfrauenmünster Donauwört / Werk des -wuppertaler- / CC BY 4.0

Rat holten sich die hohen Herren von fünf Bauern aus Möning, Schwarzach und Rengersricht, die über die Flurgrenzen und Nutzungsgewohnheiten besser Bescheid wußten als die beiden hohen Herren selbst. [5/Seite 142] [9/Seite 39]

Wie dem Wortlaut der Schiedsvereinbarung zu entnehmen ist, mussten die Bauern von dem "nidern dorf von Peffelsbach" die Obere Haid an das Kloster Seligenporten abtreten. [124/Seite 64]

".....daß sie dem Kloster das was innerhalb der Marksteine gelegen ist, die zwischen ihnen jetzt gesetzt werden und was jenseits der Straße gelegen ist, die von Neumarkt gen das Kloster geht, auf der Seite gen Regnoldsreut (Rengersricht) dem Gotteshaus als eigen gehöre". [124/Seite 64]

Zwar wurde vom Schiedsgericht festgelegt, dass sich auch die Bauern des Unterdorfs (bei Gefahr) hinter die Mauern des Klosters Seligenporten flüchten dürfen, [5/Seite 142] [9/Seite 39] diesen klösterlichen Schutz musste sich das Pavelsbacher Unterdorf mit dem Verlust ihrer großen Allmende aber sehr teuer erkaufen.

Im Güterverzeichnis d. Deutschordensamts Postbauer aus dem Jahre 1343 wird eine abgabenpflichtige Wiese "gelegen an dem Kezzelbach gen der Capellen" aufgeführt, die von "Alheit die Leiggebinne und ir sun Seitz" bestellt wurde. Hierfür mussten sie "4 haller auf Walpurgis und 3 kes auf pfingsten" an den Deutschorden liefern. [5/Seite 72] [10] [58/Seite 41/Nr. 101] Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist somit ein Gotteshaus auf dem Hochplateau über dem Hengerbach (der früher den Namen Kesselbach trug) nachgewiesen.

Vermutlich handelt es sich bei der Kappl St. Cäcilia um die Kapelle, die der eichstätter Bischof Gundekar II. in Pavelsbach geweiht haben soll. [43 Gemeinde Postbauer-Heng] [116]

(Anmerkung: Eigene Recherchen im hier verlinkten Gundekarianum [Quelle Nr. 116 Seiten 59 v (LIXv) und 60 r (LXr)] belegen die in der Quelle Nr. 43 (Geschichte des Neumarkter Landkreises) genannte Kirchenweihe in Pavelsbach oder Kyrstetten durch Gundekar II leider nicht. Auch das Diözesanarchiv Eichstätt konnte zu den Pavelsbacher Kirchenweihen keine genauen Daten nennen.)

In oben genanntem "Urbar" aus 1343 wird ferner die Abgabenlast Niederpavelsbachs näher beschrieben. Zu jener Zeit wurde in Pavelsbach anscheinend v.a. Hafer angebaut. Die Unterdorfer mussten hiervon jährlich 365 Metzen an den deutschen Orden liefern. Darüber hinaus mussten 39 "Fastnachtshühner" und 38 "Herbsthühner" und an Geldleistung 240 Haller erbracht werden. [9/Seite 45] [58/Seite 32/Nr. 28]

Die Oberpfalz wurde in den Jahren 1348-1358 erstmals flächendeckend vom Schwarzen Tod (der Pest) heimgesucht. [55] Frühere Ausbrüche der Krankheit sind insbesondere für die Stadt Regensburg dokumentiert. [81/Seite 90] Auch heute noch werden in der Oberpfalz bei Bauarbeiten immer wieder Pestgräber gefunden, zumal die Pest die Menschen Europas bis ins 18te Jahrhundert begleitet hat und in mehreren Wellen über den Kontinent fegte. Nachgewiesen ist, dass etwa die Hälfte der mittelalterlichen Dörfer der Oberpfalz noch vor dem sechzehnten Jahrhundert wieder aufgegeben wurden. [55] Wieviele Pavelsbacher dieser ersten Pandemie zum Opfer gefallen sind, ist nicht überliefert.

Der Deutsche König Wenzel bestätigt 1397 dem Deutschen Orden die in 1317 erfolgte Schenkung des Ortes Niederpavelsbach. [9/Seite 49]

In einer Urkunde von 1429 wird von einem Kriminalfall berichtet, in den auch ein Pavelsbacher verwickelt war. Dem Heinrich Eyben aus Pavelsbach wurde zur Last gelegt, "seine Dirn, des Forsters Tochter von Schwarzach, zu todt geschlagen zu haben". Heinrich Eyben leugnete dies. In den Akten ist vermerkt: "Daz het er nit geton vndt wer daran onscholdig, daz wolt er erweisen alz recht ist". [118]

Er konnte nicht überführt werden und wurde daher vom Schultheiß zu Neuenmarkt Caspar Morspeck und dessen Schöffen (aus Mangel an Beweisen) von den Vorwürfen freigesprochen. [118] (Urkunde: StA Amberg / Kloster Seligenporten Fasz. 41)

Bau eines ersten Gotteshauses in Pavelsbach in 1437/1438: [1] [5] [17] [27] [43] [117] [128] [132] [133] (von Wolfgang Fries)

Den Baubeginn einer Kapelle zu Pavelsbach weisen die Inschrift auf der größeren der ursprünglich zwei Pavelsbacher Glocken ("anno domini 1437 frater paulus trost carmelita in honorem s marie me fvdit") [128] sowie die Stiftungsurkunde des Heinrich Plank, Chorherr zu St. Johann in Regensburg und Pfarrer von Essing (bei Riedenburg), datiert auf den 02.02.1438, nach:

"Zu nutz der beiden Dörfer (Ober- und Niederpavelsbach), die sich verpflichtet haben, einem Frühmesser Gemach, Hausung, Herberg, Stadel und Hofreut zu bereiten und mit allen Sachen zu fertigen". Dafür musste der Frühmesser ihm und seiner Familie ein bis zweimal wöchentlich in einer Seelenmesse gedenken. Ferner hatte der Frühmesser einmal wöchentlich in der Kapelle zu Kyrstetten (der Kappl) eine Messe zu lesen. [1] [5/Seite 130] [17] [27] [132] An dieser Formulierung ist zu erkennen, dass die Kappl und der Ort Kyrstetten spätestens seit 1438 der Zwillingsgemeinde Ober- und Niederpavelsbach zuzurechnen war.

Als Entlohnung stiftet Heinrich Plank Grundstücke, die er vom Kloster Waldsassen gekauft hatte und jährlich immerhin 5 1/4 Pfund Regensburger Pfennige (Regionalwährung) ewig Gilt (unbefristet) einbrachten.

Von den Gemeinden Ober- und Niederpavelsbach wurde - neben der oben näher beschriebenen landwirtschaftlichen Hofstelle (später Hs. Nr. 58) - jeweils ein ganzer Anteil an den Gemeinderechten, "besonders am Holz, soviel als ein Bauer hat" beigesteuert. Das Holz wurde ihm von den "Gemeindern" (der Bevölkerung) angeliefert, gespalten und angeschlichtet.

Die Grundherrschaften des Klosters Seligenporten und auch des Deutschordensamts Postbauer befreiten den Geistlichen von "allen Steuern, Boten, Frohnen und Scharwerken".

Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Stiftung gaben Anna (Steinerin [8/Seite35]), Abtissin von Seligenporten, Eberhard von Stetten, Komtur der Deutschorden-Kommende zu Nürnberg und die Pfarrer von Berngau (Hans Ayrer) und Möning (Ulrich Stocker). (Fotonachweis/Copyright: CC BY-SA 4.0 / Werk des "Angeschichteinteressiertermensch" File:EberhardvonStetten1.jpg)

Die Vorgenannten sowie Konrad Amann (Pfleger zu Postbauer) und Niklas Rauscher (Richter zu Seligenporten) haben die Urkunde mit ihren Siegeln versehen. [1] [5/Seite 130] [17] [27] [132]

Am Sonntag den 19. Oktober 1438 fügt Heinrich Plank seiner Stiftung noch die "Gilten und Zinsen", die er von Hans Hembauer (Bürger in Regensburg) gekauft hat, hinzu. [17] [27]

Hanns Eschbein von Tauernfeld ergänzte die "Plank-Stiftung" am Mittwoch den 06. Januar 1439. "Aus seinen 2 Wiesen, eine genannt die Mooswiese, die andere zu Wilboltsbrunnen" flossen der "Capelle zu Päfelzbach" jährlich 1 halbes Pfund Pfennige zu. Dessen Ehefrau Mechthild Eschbein hat "um ihrer und aller gläubigen Seelen willen" 10 Pfund Pfennige hinzugefügt. [133]

Copyright: Münzkabinett - staatliche Museen zu Berlin (CC BY-SA 4.0)

Eine weitere Ergänzung der Stiftung erfolgte durch Ulrich Plank am 13. April 1445. Auf Bitte seines seligen (verstorbenen) Vetters Heinrich Plank wurden Einkünfte über 40 Gulden aus einer Mess-Stiftung hinzugefügt. [17] [27]

Dem Stifter und der Familie seines Vetters Ulrich Plank (eines Patriziers) in Neumarkt oblag das Patronat über die Pavelsbacher Kirche. Somit bestimmte die Familie Plank, wer die Stelle des Frühmessers in Pavelsbach einnehmen durfte. [1] [5] [17] [27]

Den Anstoß für diese Stiftung dürfte der seinerzeitige Pfarrer von Möning, Ulrich Stocker, gegeben haben, bei dem es sich um den "Oheim" des Stifters Heinrich Plank gehandelt hat. [1] [5] [17] [27]

Die Errichtung dieses Gotteshauses sowie des Pfarrhofes ist vor dem Hintergrund der erst in 1434 beendeten Hussitenkriege als Großtat zu werten, zumal die Hussiten auch die westliche Oberpfalz mit Brand- und Raubzügen überzogen haben. [117] Ob der Zwillingsort Pavelsbach hiervon direkt betroffen war, ist nicht überliefert.

Bekannt ist jedoch der Raubzug der Hussiten in Berg im Jahre 1432. Die Burg zu Berg wurde dabei von den Hussiten erobert, der Burgherr Kurt Voit erschlagen und seine beiden Söhne Kunz und Ulrich sowie sein Schwager Ulrich Pöllinger samt 12 Untertanen nach Prag verschleppt. [5/Seite 144] [43 Gemeinde Berg]

Es ist zu vermuten, dass die Einwohner Pavelsbachs - ähnlich den Untertanen des Pfalzgrafen Johann zu Neumarkt - zur Zahlung einer Kriegssteuer verpflichtet wurden. Nachgewiesen ist, dass jeder Bewohner des kurpfälzischen Hoheitsgebiets ab den 15. Lebensjahr zwischen 2 Groschen und 25 Gulden als Kriegssteuer zu zahlen hatte. [43]

Das ursprünglich im Jahre 1438 in der heutigen Leonhardstr. 2 errichtete Frühmesserhaus wurde in der Folgezeit - spätestens ab 1661 - auch als Schulhaus genutzt und 1886 dann an Privat verkauft. Das Gebäude wurde in den 1990ern abgebrochen.

Niederpavelsbach in 1440 [9]

(von Wolfgang Fries)

Ein Güterverzeichnis des Deutsche Ordens zu Postbauer des Jahres 1440 beschreibt Niederpavelsbach mit 42 "Hofreiten" (~Hofstelle mit Bauernhaus, Nebengebäuden, umfriedetem Garten und Misthaufen) sowie 2 "neuen Hofstätten". Danach bestand Niederpavelsbach seinerzeit aus 44 Anwesen, die zusammen über folgende abgabenpflichtigen Flächen verfügten: Rund 152 Tagwerk Ackerland, 77 1/2 Tagwerk Wiesen und 3 1/2 Tagwerk Wald. Auch die Abgabenlast ist dort festgehalten. Da auch um 1440 in Pavelsbach noch immer v.a. Hafer angebaut wurde, mussten die Unterdorfer 365 Metzen hiervon in Postbauer abliefern. Hinzu kamen noch 47 "Fastnachtshühner", 42 "Herbsthühner", 2 "Pfingstkäse" und 319 Haller 8 Pfennige, die an den deutschen Orden in Postbauer zu zahlen waren. [9/Seiten 45+46]

(Anmerkung: Bei vorstehenden Flächenangaben sind die damals noch wesentlich größeren Allmende nicht enthalten. Dies waren für das Unterdorf ein Teil des Espers (zumindest der heutige Schulwald) und vermutlich auch die Auwiesen sowie der Schacha als Unterdorfer Gemeindewald. Die Nutzungsrechte an ursprünglichen Gemeinschaftsflächen sind teilweise bis heute in den Grundbüchern der damaligen Pavelsbacher Anwesen als Gemeinderecht vermerkt. Dies betrifft in Pavelsbach die Unterdorfer Anwesen mit den alten Hausnummern 1 bis 58)

Darüber hinaus musste der Zehnt an die Kirche (die Klosterherrschaft Seligenporten und/oder an den Pfarrer von Möning) geleistet werden.

Ein erster Streit zwischen Pfarrer und Gemeinde [27] [56]

(von Wolfgang Fries)

In 1455 kam es zwischen dem Frühmesser Ulrich Plank jun. (einem Verwandten des ursprünglichen Stifters) und der Kirchengemeinde Pavelsbach zu einem Streit wegen der Stiftungsgelder aus dem Jahre 1438. Der Geistliche bemängelte, dass eine Zahlung von 2 Gulden (nach heutigen Maßstäben rd. € 2.600,00) nicht geleistet wurde.

Ein Schiedsgericht, dem auch der Erbe des Stifters -Ulrich Plank sen.- (Vetter des ursprünglichen Stifters und Vater des Frühmessers) angehörte, verfügte, dass die Gemeinde dem Frühmesser Holz aus dem Gemeindewald im Wert von 2 Gulden zu liefern habe. Ferner wurde geurteilt, dass dem Frühmesser der Graben um die Kirche zur Nutzung überlassen werden soll.

Warum ein Graben um die Kirche ausgehoben wurde und welche Ausmaße dieser Graben hatte, ist nicht geklärt. Auch ist unklar, ob dieser Graben um die erste Kirche Pavelsbachs zeitweise trocken fiel und als Weide genutzt wurde, oder permanent mit Wasser gefüllt war und somit der Fischzucht dienen konnte. Nachdem der Friedhof Pavelsbachs (wie unten näher beschrieben) in 1602 wegen Nässe zur Kappl verlegt wurde, sind beide Nutzungsarten gut vorstellbar. [27] [56]

Mord und Totschlag bei Pavelsbach [8] [118]

(von Wolfgang Fries)

Im Jahre 1472 wurde der aus Seligenporten stammende Wirt und Brauer "Hannsen Wintersteiner" von einem mordlustigen Trio getötet. "Fritzen Eyben zu Peffelsbach" (Pavelsbach), "Steffen Wolff von Reygkerspuhel" (Röckersbühl) und "Hannsen Sneyder von Perngau" (Berngau) wurden vom "Schultheißen Merten Wildenstein zum Neuenmarkt" u.a. dazu verurteilt in der Pavelsbacher Flur ein Steinkreuz zu errichten.

Welches der ursprünglich 4 Pavelsbacher Steinkreuze (näheres siehe auch Rubrik Sehenswürdigkeiten) die drei Mordbuben dann aufgestellt haben, kann heute leider nicht mehr festgestellt werden. [8 Seite 29] [118] (Urkunde: StA Amberg / Kloster Seligenporten Fasz. 43, J. 1450-1479)

Landshuter Erbfolgekrieg und die Pest von 1504/1505 [5] [70] [81]

(von Wolfgang Fries)

Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Wittelsbachern der Linie Baiern-München und der Pfälzer Kurfürsten führte in unserer Gegend u.a. zur Zerstörung der Dörfer Trautmannshofen, Litzlohe, Lauterhofen und Deinschwang durch Nürnberger Truppen. Auch die Stadt Neumarkt wurde von den "Nürnbergern" belagert, konnte den Angreifern - anders als die damals noch Kurpfälzischen Städte Lauf und Altdorf - jedoch standhalten. [5/Seite 195] [70]

Dass der Zwillingsort Pavelsbach von diesen Kämpfen vemutlich nicht direkt betroffen war, ist mit den akribischen Kriegsvorbereitungen der Stadt Nürnberg im Frühjahr 1504 zu erklären. Durch eine Vielzahl von berittenen Spionen wurde v.a. das Kurpfälzische Herrschaftsgebiet näher untersucht, um bei den geplanten Kampfhandlungen keine Kollateralschäden bei unbeteiligten Dritten Parteien zu verursachen. Somit hat Pavelsbach davon profitiert, dass es größtenteil Deutschordisch war oder dem Kloster Seligenporten zugerechnet wurde.

In den Aufzeichnungen der Stadt Nürnberg aus 1504 ist zu lesen: "Beyfelspach, ein dorf, ein kirch ist pfalzgravisch und der abtisin von der Selige porten."

Auch die Kappl ist dort wie folgt beschrieben: "Sannt Cecilien, ein Kirchlein dobey; ein furt dobey auff der stroß gen Nürnberg der Preitfurt genannt." Vom Ort Kyrstetten ist dort nicht die Rede, so dass darauf geschlossen werden kann, dass bereits in 1504 die Siedlung - wenn überhaupt - nur noch wenige Häuser zählte. [160/Seite 44]

Zwar haben sich die Kampfhandlungen vermutlich nicht direkt auf Pavelsbach und Kyrstetten ausgewirtk, die dem Bayerischen Krieg folgende und gut dokumentierte Pestwelle dürfte aber auch Pavelsbach und Kyrstetten erreicht haben.

Für Neumarkt ist eine Pestepedemie - infolge der Belagerung - überliefert. Verstärkt wurde das Leid der Menschen durch den gleichzeitige Ausbruch der Ruhr in Neumarkt und Umgebung. [81/Seite 97]

Pavelsbach und der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526 [5] [7] [9] [72] [73] [74] [75] (von Wolfgang Fries)

Das 16. Jahrhundert wurde von bedeutenden wirtschaftlichen und auch von erheblichen gesellschaftlichen Veränderungen erschüttert. [72]

Die Wirtschaftskraft und damit auch die Bedeutung der Städte nahm in dieser Epoche - insbesondere wegen des einsetzenden Frühkapitalismus - in erheblichem Maße zu (siehe Fugger in Augsburg), während die Landbevölkerung, wegen der zu leistenden Steuern, Abgaben, Frondienste und Leibeigenschaft, meist am Rande des Existenzminimums lebte. [72]

Hinzu kamen religiöse Verwerfungen wegen der beginnenden Reformation (Martin Lutter / Jan Hus / John Wyclif) [73], der einsetzende Zustrom größerer Mengen an Edelmetallen aus den spanischen Kolonien [74] und ein starkes Bevölkerungswachstum [75].

Als Folge hiervon wurde die menschliche Arbeitskraft immer billiger, während sich Nahrungsmittel - bei gleichzeitiger Geldentwertung - deutlich verteuerten.

Zu dieser, vor allem für die einfache Landbevölkerung schwierigen Lage, gesellten sich dann noch Begehrlichkeiten der örtlichen Grundherren sowie Einschränkungen der Gemeindeautonomie. Insbesondere der vermehrte Zugriff von Grundherren auf Allmende, aber auch die hohe Wilddichte (Verbissschäden) sowie die Belastungen durch die Jagd selbst (tlw. über bestellte Felder sowie Jagdfron) belasteten die ländliche Bevölkerung stark. [72]

Dies dürfte besonders auch auf Pavelsbach zugetroffen haben, zumal sich die Grundherrschaft der damaligen Orte Ober- und Niederpavelsbach größtenteils auf zwei konkurrierende Grundherren verteilte und jede der beiden Parteien ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht war. [5/Seite 142]

Ein Blick auf das Urpositonsblatt (der Landvermessung) Pavelsbachs lässt den Schluß zu, dass sich -im Falle von Pavelsbach- der Deutsche Orden das Flurstück "Auf der untern Haid" aneignete, nachdem sich das Kloster Seligenporten bereits mit Schiedsspruch des Jahres 1337 die Allmende "Auf der obern Haid" als Gegenleistung für ein Schutzversprechen von den Niederpavelsbachern abtreten ließ.

Während die Lage der beiden vergleichsweise großen Flurstücke am Rande des Pavelsbacher Gemeindegebiets diese als Pavelsbacher Allmende ausweist, ist die Tatsache, dass sich beide Flurstücke im heutigen Staatswald *) befinden, als Nachweis für oben näher beschriebene Übereignung zu sehen. Letztlich haben beide Grundherrschaften ihre deutlich stärkere Rechtsposition zu Lasten der Pavelsbacher Dorfbewohner ausgenutzt. *) wegen der Säkularisation in 1804 der Klosterherrschaft Seligenporten bzw. in 1806 des Deutschordenamts Postbauer

Aber auch die in dieser Zeit nachweisbaren Bestrebungen des Pfalzgrafen (als Lehensherrn des Klosters Seligenporten), mittels Repressionen seinen Einfluss auf Niederpavelsbach (dem Deutschen Orden zugehörig) auszudehnen, hat die Lebenssituation der (Nieder)Pavelsbacher stark beeinträchtigt. [5/Seite 206] [9/Seiten 62-64]

Es wundert daher nicht, dass sich mehrere Bauern aus Pavelsbach "empörten" und sich dem "Mässinger Haufe" angeschlossen haben. Namentlich bekannt sind Max Schmidt und Ulrich Schuster. Wobei es sich bei Letztgenanntem sogar um einen Hauptmann des Mässinger Haufens gehandelt haben soll. (siehe auch BayHStAM Kurbayern Äußeres Archiv 2137 f 147)

Diese anfangs nur wenige Bauern zählende Truppe hatte sich zunächst in Thalmässing formiert und setzte sich aus Männern der gesamten Region zusammen. Am 21. April 1525 zog diese "Truppe" auf den Hofberg bei Obermässing und nahmen die dortige bischöfliche Burg mittels einer List ein. Ebenfalls bereits am 21. April 1525 konnte der "Mässinger Haufe" die von einer Mauer umgebene Stadt Greding kampflos einnehmen. [7]

Im Laufe des 22. April wuchs der Haufe dann auf ca. 800 Mann an, während immer noch weitere Bauern aus allen Richtungen zum Mässinger Hofberg strömten. Auf dem Höhepunkt seiner Macht erreichte der "Mässinger Haufe" eine Stärke von 8.000 Mann. [7]

Aufgrund mangelnder Bewaffnung gelang es am 23. April 1525 der "Mässinger Haufe" nicht, die befestigte Stadt Beilngries einzunehmen. Die Truppe zog sich Richtung Plankstetten zurück. Das unbefestigte Kloster Plankstetten musste für das Scheitern vor Beilngries büßen, wurde vollständig ausgeplündert und ging anschließend in Flammen auf. [5/Seite 217] [7]

Auch die Burgen Brunneck (bei Altdorf im Anlautertal, Lkr. Eichstätt) und Liebeneck (bei Mettendorf Lkr. Roth) sowie das Schloss Thannhausen wurden in den folgenden Tagen von den "Mässingern" eingenommen und geplündert. [7]

Zu weiteren militärischen Aktionen des Mässinger Haufens kam es nicht mehr. Die Aufständischen nahmen vielmehr - unter Vermittlung der Reichsstadt Nürnberg - Verhandlungen mit der Fürstenseite auf. [7]

Auf Herrschaftlicher Seite griff u.a. Markgraf Casimir von Brandenburg-Kulmbach ein, der - unter dem Befehl des Kaspar von Seckendorf - eine Abteilung ansbachischer Reiter gegen den Mässinger Hofberg entsandte. [130/Seite 23]

Das Kommando über die Bewaffneten der Grundherrschaften übernahm jedoch der neumarkter Pfalzgraf Friedrich II., der die Truppen am 01. Mai 1525 in der Nähe von Freystadt, am Kauerlacher Weiher, zusammenzog. Insgesamt verfügte er zwar nur über 500 Mann (teils Fußknechte, teils Reiterei), von großer Bedeutung aber waren seine Feldgeschütze. [7]

Als erfahrener Feldherr griff er zu einer Kriegslist. Um die Aufständischen über die tatsächliche Truppenstärke zu täuschen, ließ er am Kauerlacher Weiher absichtlich ein größeres Lager mit einer Vielzahl von Lagerfeuern anlegen (die vom Hofberg aus gut zu erkennen waren). Gleichzeitig schickte er einen Emissär mit einem Ultimatum ins Lager der Bauern. Er forderte von Ihnen die Waffen niederzulegen und sofort heimzuziehen. [7]

Obwohl Pfalzgraf Friedrich von Neumarkt keine allgemeine Straffreiheit zusichern wollte, kam es im Lager der Bauern dennoch zu einer Spaltung. Ein Teil war bereit das Angebot anzunehmen und zog ab. Ein radikalerer Teil (darunter die oben genannten beiden Pavelsbacher) lehnte ab und suchte den Kampf. [7]

Da die ihm zur Verfügung stehenden "Landsknechte" zahlenmäßig immer noch weit unterlegen waren, konnte Pfalzgraf Friedrich keinen Frontalangriff wagen und schickte daher - in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1525 - eine kleine Truppe mit dem Befehl aus, die in unmittelbarer Nähe zum Mässinger Hofberg gelegenen Mühlen in Brand zu setzen und das dort grasende Schlachtvieh (die Verpflegung der Bauerntruppe) wegzutreiben. [7]

Gleichzeitig ließ Pfalzgraf Friedrich das Lager der Bauern durch Kundschafter ausspähen. Diese meldeten dem überraschten Pfalzgrafen, dass "die Bauern seien alle in der nacht gewichen". [7]

Unmittelbar danach begannen Strafaktionen, bei denen Pfalzgraf Friedrich seine aufrührerischen Untertanen (zum Teil also auch Pavelsbacher) mit hohen Strafzahlungen überzog. Gleichzeitig zeigte er aber auch bei Bauern Milde, die von den Aufständischen zur Mässinger Haufe gezwungen wurden. Keine Gnade gab es für die Hauptleute und Anführer der Bauern, derer man habhaft wurde. Fünfzehn von Ihnen wurden ohne Gerichtsurteil hingerichtet. [5/Seiten 216 + 217] [7]

Dass dies nicht mehr waren lag daran, dass eine größere Anzahl von Bauern-Hauptleuten in die Reichsstadt Nürnberg flüchete. Von den 35 Bauern, die gemäß Pfalzgraf Friedrich nach Nürnberg entkamen, sind 5 namentlich bekannt. Dazu zählen auch die beiden oben bereits genannten Pavelsbacher Max Schmidt und Ulrich Schuster. [5/Seiten 216 + 217] [7]

[7 Gesamtwerk] Mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Dr. Josef Seger, Autor des Buches "Der Bauernkrieg im Hochstift Eichstätt".

Regelung der Gerichtsbarkeit [5] [9] [137]

(von Wolfgang Fries)

Über Jahrzehnte hinweg versuchten die neumarkter Pfalzgrafen ihre Hoheitsrechte auf die Orte westlich von Neumarkt auszudehnen, obwohl diese Gegend zum Teil auch dem deutschen Orden oder dem Hochstift Eichstätt zuzurechnen waren. Am 15. August 1535 schlossen Friedrich der II. von der Pfalz mit dem Deutschen Orden einen Vertrag, der die Gerichtsbarkeit (auch) im pavelsbacher Unterdorf regelte. Demnach lag die hohe Gerichtsbarkeit in pfalzgräflicher Hand, während die Niedergerichtsbarkeit (alles was mit "Raufen, Ehebruch, Übermähen, Überackern, mit Schulden, Zins und Gült" zusammenhängt) beim Pflegamt Postbauer verblieb. [5/Seite 213] [9/Seiten 64-66] [137/Seite 165]

Von der Kappl, dem Fürstenaufstand und dem Zweiten Markgrafenkrieg: [5] [10] [17] [68] [94] [95]

(von Wolfgang Fries)

Der Aufstand protestantischer Fürsten, unter der Führung des Moritz von Sachsen, gegen Kaiser Karl V. im Jahre 1552, markierte eine Phase der politischen Wirren sowie der Gesetzlosigkeit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und mündete u.a. auch im Zweiten Markgrafenkrieg (1552-1554). [68]

In Folge dieser Wirren wurde 1552 "die Cäciliakirche von Kriegsvölkern weggebrannt". Die dortige Siedlung namens Kyrstetten hat vermutlich dasselbe Schicksal getroffen. Dies dürfte das Ende dieses mysteriösen Ortes eingeläutet haben, auch wenn auf einer Karte von 1748 noch einige Häuser um die Kappl herum eingezeichnet sind. [10] (17]

Wer diese brennenden Kriegsvölker von 1552 waren, lässt sich heute nicht mehr mit letzter Sicherheit feststellen. Es könnte sich dabei um Bewaffnete von norddeutschen protestantischen Fürsten auf ihrem Kriegszug über Süddeutschland bis nach Tirol gehandelt haben. Auch die Truppen des Markgrafen Albercht II. Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, der bei seiner kriegerischen Auseinandersetzung mit der Freien Reichsstadt Nürnberg deren Umland plünderte, kommen hierfür in Betracht. [68] [94] [95]

Kyrstetten könnte aber auch ein Kollateralschaden der sich im Jahre 1552 in und um Nürnberg herum bewegenden Landsknechte Kaiser Karls des V. oder des Herzogs von Alba mit seinen italienischen und spanischen Truppen oder gar von Bewaffneten aus Nürnberg geworden sein. [94/Seite 123] [95/Seite 298 ff.]

Kyrstetten teilt damit das Schicksal der beiden Städte Altdorf und Lauf, von 3 Klöstern (Engelthal, Pillenreuth, Gründlach), 19 Schlössern, 75 Herrensitzen, 16 (weiteren) Kirchen, 28 Mühlen und rd. 170 Dörfern und Ortschaften in unserer Gegend, die in den Jahren 1552 und 1553 von den diversen Kriegsparteien zerstört wurden. [94/Seite 123] [95/Seite 298 ff.]

In den Folgejahren wurde die Kirche St. Cäcilia zumindest notdürftig repariert und tlw. als Wohnraum genutzt (aus der Not heraus, da ja der Ort Kyrstetten vermutlich großteils abgebrannt ist). Belegt wird dies durch das Möninger Taufregister von 1559, wo vermerkt ist, dass "dem Ulrich Rieß derzeit in der Kapellen St. Cäcilia wonendt ist den 4. Juni ein ehelich Kind getauft worden mit Namen Catharina". [10] [17]

Pavelsbach und die Reformation: [1] [8] [9] [10] [73]

(von Wolfgang Fries)

Die Reformationszeit und vor allem der Augsburger Religionsfriede von 1555 mit dem Grundsatz, dass der Landesherr über die Konfession in seinem Territorium entscheidet, hatte erhebliche Auswirkung auf Pavelsbach.

Obwohl der Kurfürst Ottheinich von der Pfalz (aus der Familie der Wittelsbacher) bereits 1556 zum Protestantismus wechselte, konnte die letzte Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Seligenporten, Anna von Kuedorf, in ihrem Bereich den Glaubenswechsel *) - und damit die Auflösung des Klosters - noch längere Zeit verhindern. Mit ihrem Tode 1576 wurde dann (im Zuge einer ersten Säkularisation) das Kloster endgültig aufgelöst. Die pavelsbacher Besitzungen des Klosters (=große Teile des Oberdorfs) gingen damit an den Pfalzgrafen Friedrich III. [8/Seite 7]

[8] Mit freundlicher Genehmigung des Marktes Pyrbaum

*) Dies galt nachweislich nicht für Pavelsbach, da der damalige "Zwillingsort" Ober- und Niederpavelsbach verschiedenen "Grundherrn" zuzurechnen war.

Auch das Pflegamt Postbauer des Deutschen Ordens, als Grundherr von Niederpavelsbach, geriet während der Reformation von Seiten der Pfalzgrafen unter Druck. Insbesondere nachdem die Kurfürstenwitwe Dorothea (Prinzession von Dänemark und Norwegen) 1580 und der Pfalzgraf Ludwig VI 1583 verstorben waren und Johann Kasimir von Pfalz-Simmern bis 1592 die Regentschaft in der "Oberpfalz" übernahm. Der bekennende Calvinist wurde als Regent eingesetzt, da der eigentliche Landesherr Friedrich IV. von der Pfalz, bei seiner Thronbesteigung erst 9 Jahre alt war. [9/Seite 67 ff.]

Die Pfarrei Pavelsbach [1] [10]

(von Wolfgang Fries)

Für Pavelsbach bedeuteten die vorstehenden Konfessionswirren im Zeitraum von 1556 bis 1626 die kirchliche Eigenständigkeit als teils lutherische und teils calvinistische Kirchengemeinde. Die im vorgenannten Zeitraum in Pavelsbach bestellten Geistlichen sind unter der Rubrik "Pfarrgemeinde" nachzulesen. [1]

Dies galt aber anscheinend für die notdürftig reparierte Kappl zunächst nicht, da in der Pfarrfassion (Steuerkataster) der Pfarrei Möning von 1563 folgendes vermerkt ist: "Die Kapellen Kyrstetten gehören mit allen Intraden (Einkünften) in die Pfarrei Möning". Ein weiteres Indiz hierfür liefert der Eintrag im Kirchenbuch zu Möning von 1561: "Den 13. Oktober ist Lönhart Frank derzeit Capelbruder bei St. Cäcilien ein ehelich Kind Elisabeth getauft worden". [10]

Pest- und Seuchenwellen von 1582-1599 [81]

(von Wolfgang Fries)

Bereits für das erste Seuchenjahr berichten Chronisten von 40 Toten in Neumarkt. [81/Seite 101] In 1599 kamen dann auch noch eine Pockenepedemie (Blattern) hinzu. Für Neumarkt und Pölling sind zahlreiche Tote dokumentiert. Da die gesamte Oberpfalz und auch das benachbarte Franken von der Epedemie betroffen waren, [81/Seite 102] kann getrost davon ausgegangen werden, dass auch Pavelsbach und Kyrstetten von diesen schweren Krankheitswellen erfasst wurden.

Nachgewiesen ist ferner, dass es in Neumarkt und auch im nahen fränkischen Raum in den Folgejahren (von 1602 bis 1613) noch zu vereinzelten Pestfällen kam. [81/Seite 104]

St. Christophorus blieb in Pavelsbach bis 1598 [5] [27] [81]

(von Wolfgang Fries)

Ab 1593 (bis 1600) predigte Pfarrer Leonhard Berkringer den Calvinismus in Pavelsbach. Diese neue Glaubensrichtung wurde ab 1592 in der Oberpfalz zwangsweise eingeführt. Mit den Neuerungen taten sich nachweislich aber nicht nur die Pavelsbacher schwer. [5/Seite 238 ff.] [27]

Anscheinend gelang es Pfarrer Berkringer nicht, die neue Glaubensrichtung vollumfänglich in der Pavelsbacher Bevölkerung zu verankern. Denn obwohl bildliche Heiligendarstellungen im Calvinismus als "papistische, abgöttische Bildnisse" streng verboten waren, musste in 1598 ein Visitator des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz feststellen, dass in der Kirche zu Pavelsbach ein Christophorusbild nicht übertüncht war. [81/Seite 44]

Verlegung des Friedhofs und Neubau der Kirche St. Cäcilia: [10]

(von Wolfgang Fries)

Da der Gottesacker um die Kirche in Pavelsbach herum zu feucht war, ließ der seinerzeitige, calvinistische Ortsgeistliche Theodor Ziegelmair im Jahre 1602 den Friedhof zur Kappl verlegen (siehe auch Rubrik "Pfarrgemeinde). Im gleichen Jahr wurde auch mit dem Neubau der Cäciliakirche begonnen. Die Bauarbeiten haben sich dann bis 1608 hingezogen.

Als Organisator und Finanzier dieses Kraftakts kommt in erster Linie wohl das Deutschordensamt Postbauer in Frage, zumal sich die Kappl auf einem Grundstück des Deutschen Ordens befand.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht nur die Untertanen des Deutschen Ordens, die Bewohner von Niederpavelsbach, für diesen Kirchenneubau zu Hand- und Spanndiensten herangezogen wurden.

Vielmehr dürften sich auch die (nach der Brandschatzung von 1552) verbliebenen, wenigen Einwohner Kyrstettens und auch die Bewohner von Oberpavelsbach (zu jener Zeit Untertanen des Friedrich IV. von der Pfalz) an dem Neubau beteiligt haben. Belegt ist die Fertigstellung der Kirche St. Cäcilia im Jahre 1608. Damit handelt es sich bei der Kappl um das älteste Gebäude Pavelsbachs. [10]

Eine dritte Glocke für Pavelsbach [17] [27] [126] [128]

(von Wolfgang Fries)

Im Jahre 1611 wurde von den Pavelsbachern eine "große Glocke" für ihre Kirche angschafft. Gegossen wurde sie von Johann Pfeffer in Nürnberg.[27 Seite 55] Die Glocke ziert folgende umlaufende Inschrift: "zu gottes wort vnd dinst gehor ich" Und weiter: "iohannes pfeffer in nvrnmberg gos mich anno : 16 11".

Die neue Glocke vervollständigte das dreistimmige Geläut, das bis in die 1950er Jahre in Pavelsbach erklang. Die beiden damals bereits vorhandenen Glocken sind auch heute noch im Einsatz. Die kleine Glocke aus dem 15. Jahrhundert [17/Seite 175] befindet sich auf dem Turm der Kappl, die mittlere Glocke aus dem Jahre 1437 verrichtet ihren Dienst in Michelbach in der Ortskapelle St. Maria. [126/Seite 9] [128]

Mit einem Gewicht von 400 kg und einem Durchmesser von 883 mm ist die damalige "Große Glocke" heute nur noch die zweitgrößte der vier Glocken im Turm der Dorfkirche. Näheres zum Pavelsbacher Geläut auch unter der Rubrik "Sehenswürdigkeiten / Kirche St. Leonhard". [126/Seite 9]

Pavelsbach und der Dreißigjährige Krieg: [11] [12] [13]

(von Wolfgang Fries)

Für Pavelsbach und Kyrstetten bedeutete der Dreißigjährige Krieg eine tiefe Zäsur, zumal die Oberpfalz in besonderer Härte von den Kriegswirren betroffen war.

Einer der "Mitauslöser" dieses Konfessionskriegs war Kurfürst von der Pfalz Friedrich V., dem - als Protestanten - in 1619 die Königswürde Böhmens angetragen wurde. Auch auf Betreiben seiner Gemahlin Elisabeth (Tochter König Jakobs I. von England) ließ er sich 1619 zum König von Böhmen krönen und stellte sich damit gegen Kaiser Ferdinand II.

Bereits nach der ersten großen militärischen Auseinandersetzung des Dreißigjährigen Kriegs, der Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 08. November 1620, verlor Pfalzgraf Friedrich V. nicht nur die Königswürde, sondern, durch Verhängung der Reichsacht, auch seine Kurwürde und sein Herrschaftsgebiet - die Pfalz - an Herzog Maximilian I. von Bayern.

Ab 1620 setzten in der Umgebung von Pavelsbach Truppendurchzüge ein. Das Verhalten der Soldaten war geprägt von Plünderung und Gewalt.

Im Juli 1632 marschierte die gesamte kaiserliche und bayerische Armee mit rd. 70.000 Mann durch das Pavelsbacher Gebiet. Gleichzeitig unternahmen die Schweden von Nürnberg aus Streifzüge auch in unsere Gegend.

Mit Eroberung Regensburgs durch die Schweden 1633 wurden diese Truppendurchzüge immer häufiger. Im November 1633 berichtet Fabian Adelmann, Pfleger des Deutschordenamtes Postbauer über die Situation in den deutschordischen Dörfern - dies betraf somit auch Pavelsbach. Er schrieb, dass "seine Untertanen in alle Winde zerstreut seien und er nicht einmal mehr zehn finden könne. Die schwedischen Reiter hätten die Leute dermaßen mit Raub, Mord und Brand heimgesucht, dass sich ein Stein hätte erbarmen können. Weil viele keinen Bissen Brot mehr und kein Sommerkorn hätten, wären viele gestorben. Die Felder lägen unbesät, weil den Leuten Samen und Pferde fehlten. Viele Güter wären verbrannt."

Aufgrund der katastrophalen hygienischen Verhältnisse - hunderte von nicht bestatteten Leichen verpesteten die Luft in den Häusern und Gassen, verendetes Vieh warfen die Landskrencht tlw. in die Brunnen - brach dann in 1634 auch noch die Pest erneut aus.

In 1635 räumten dann die Schweden Neumarkt und bayerische Truppen rückten ein. Für die Bewohner der umliegenden Dörfer bestand aber weiterhin die Gefahr von Raubzügen entlassener Soldaten.

Da in dieser Zeit in der Oberpfalz Gewaltexzesse an der Tagesordnung waren, griff in 1636 auch Kurfürst Maximilian I. von Bayern ein und befahl die Bewaffnung von "Landfähnlein" aus Beständen des Amberger Zeughauses, um ein wirksames Vorgehen gegen diese Plünderer zu ermöglichen.

Der Kaiser ordnete - ebenfalls in 1636 - an, die Oberpfalz von Truppendurchzügen zu verschonen. Die Generäle der kaiserlichen Armeen hielten sich jedoch nicht an diese Order.

Was bis 1641 marodierende Horden oder die kaiserlichen Truppen nicht an sich gebracht hatten, holten sich zu Beginn dieses Jahres die Schweden während ihres Kriegszugs gen Regensburg.

In den beiden darauffolgenden Jahren 1642 und 1643 kam es in der gesamten Oberpfalz - also auch in Pavelsbach - wetterbedingt zu verheerenden Missernten, so dass Hunger und Tod vermutlich ein ständiger Begleiter der Pavelsbacher waren.

Im November 1645 schlug dann Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich mit seinen 16.000 Mann und 57 Geschützen in Pyrbaum sein Hauptquartier auf. Als Unterkunft nutzte der Erzherzog das Schloß zu Pyrbaum.

Hierzu berichtet die Amberger Regierung in einem Schreiben, dass die disziplinlose Truppe des Erzherzogs Leopold Wilhelm in der gesamten Gegend - also auch in Pavelsbach - alle essbaren Lebensmittel geraubt, das Vieh geschlachtet, das Getreide mitgenommen oder verfüttert haben. Sie haben "Tisch, Bänk, Fenster, Türen, Pflüge und anderes Geschirr zerschlagen, zerhaut, die hölzernen und strohenen Dächer abgedeckt, die Zimmer abgebrochen, alles Holzwerk verbrannt". Der Berichterstatter kommt zu dem Schluss, dass diese undisziplinierten Völker schlimmer gehaust hätten als die schwedischen Feinde.

Für Pavelsbach existiert eine detaillierte Schadensaufstellung über zerschlagenes Inventar, geraubte Futtermittel und verbrannte Güter die einen Gesamtwert von 59 Gulden und 40 Kreuzer ausmacht. [11/Seiten 95+96]

Zum Ende des Dreißigjährigen Kriegs -in 1648- waren in Pavelsbach von den ursprünglich 63 Hofstellen nur noch 20 Hofstellen bewohnt und der Ort Kyrstetten (bei der Kappl) vermutlich völlig verwaist.

Eine Aufzeichung der Schäden für den Zeitraum von 1628 bis 1649 zeichnet für Pavelsbach ein ernüchterndes Bild. Die Kriegskosten durch Einquartierungen, Durchzüge und Branschatzungen summierten sich auf 8.860 Gulden (vgl. Heng + Köstlbach 6.677). Die Schäden durch die Schweden machten 8.092 Gulden aus (vgl. Heng + Köstlbach 3.700 Gulden). [11/Seite 99]

Das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" hat in den 30 Kriegsjahren mehr als die Hälfte seiner Bewohner und mehr als zwei Drittel seines Volksvermögens verloren. Die Oberpfalz war sicher weit mehr, als diese Durchschnittswerte aussagen, betroffen. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts erholte sich die Oberpfalz wieder einigermaßen und konnte hinsichtlich Einwohnerzahl, Vermögen und Wirtschaftsleistung jene Werte erreichen, die es vor diesem Krieg aufwies. [11] [12] [13]

Gegenreformation / Auflösung der Pfarrei Pavelsbach: [5] [8]

(von Wolfgang Fries)

In Zuge der Gegenreformation wurde die Oberpfalz ab 1621 von Amberg aus rekatholisiert. Während sich die Städte anfänglich gegen diese neuerliche Änderung wehrten, ging dies auf dem Lande - also auch in Pavelsbach - zügiger und leichter voran, zumal den Bauern der Calvinismus durch Johann Casimir von der Pfalz aufgezwungen worden war. In 1626 wurde im Zuge dieser Bewegung dann auch die bis dahin selbständige, protestantische Kirchengemeinde Pavelsbach aufgelöst und wieder der katholischen Pfarrei Möning zugeschlagen. [5] [8]

Bericht des Schultheißenamts Neumarkt um 1630: [5]

(von Wolfgang Fries)

Dieser um das Jahr 1630 im Auftrag von Kurfürst Maximilian I. von Bayern erstellte Bericht beschreibt die Besitzverhältnisse im Schultheißenamt Neumarkt und der Hofmark Berngau.

Der Zwillingsort Pavelsbach bestand in 1630 - nach 12 Jahren Krieg - noch aus insgesamt 63 Hofstellen, einer Kirche und dem Pfarrhaus, dass vom Mesner bewohnt wurde. 33 Hofstellen Niederpavelsbachs waren danach im Besitz des Deutschordenamts Postbauer. Aus der säkularisierten Klosterherrschaft Seligenporten waren dem bayerischen Kurfürstenhaus der Ort Oberpavelsbach und einige Anwesen Niederpavelsbachs, insgesamt 27 Hofstellen, zugefallen. Dem zu dieser Zeit im Besitz des Pfalzgrafen Johann Friedrich von Pfalz-Hilpoltstein befindliche Debutat Hilpoltstein gehörten 2 Hofstellen. Die Reichsstadt Nürnberg besaß in Pavelsbach eine abgabenpflichtige Hofstelle. [5/Seite 269]

Die Pest von 1634 [81] [125]

(von Wolfgang Fries)

In der Mitte des Dreißigjährigen Krieges rollte eine schwere Pestwelle durch die gesamte Oberpfalz. Ein Chronist aus Pfreimd berichtet davon, dass "die Leute auf der Straße umfielen wie die Fliegen". Hemau verlor in diesem Jahr die Hälfte der Bevölkerung. In Neumarkt wurden Zeitraum vom 07.02.-31.12.1634 467 Pestopfer gezählt. [81/Seite 114] [125/Seite 93] In Freystadt waren fast alle Bewohner gestorben. Es gab kein 10 Männer mehr. [125/Seite 93] Auch Pavelsbach und der Ort Kyrstetten dürften dieser Epedemie nicht entgangen sein.

Niederpavelsbach in 1670 [137]

(von Wolfgang Fries)

Nach einer Beschreibung des Deutschordensamtes Postbauer bestand die Grundherrschaft (Nieder-)Pavelsbachs im Jahre 1670 aus 6 Höfen und 26 Güthlein, also 32 Anwesen [137/Seite 166]

Weiteres zur Kirche St. Cäcilia: [9] [10] [11] [15]

(von Wolfgang Fries)

Nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Kriegs bedurfte die Kappl einer grundlegenden Renovierung. Zur Gewinnung der hierfür notwendigen Baustoffe wurden vermutlich auch Teile der wenigen, seit Ende des Dreißigjährigen Kriegs leerstehenden Wohnhäuser Kyrstettens abgebrochen, auch wenn auf einer Landkarte des Jahres 1748 noch einige Häuser um St. Cäcilia eingezeichnet sind.

Die Einweihung erfolgte dann durch Pfarrer Andreas Lausner am 26.07.1682, dem Fest der hl. Mutter Anna, im Beisein von Neumarkter Vertretern des Kurfürstenhauses (Kastner, Oberheiligenpfleger und Mautner), des Richters des Hochadelsstifts Seligenporten und des Pflegers des Deutschen Ordens zu Postbauer.

Herausgestellt wird in Berichten auch das Engagement des Ulrich Sigert, Wirt in Oberpavelsbach und des Pavelsbacher Heiligenpflegers Johann Krumzer.

In Erinnerung an dieses Ereignis gingen die Pavelsbacher noch bis in die 1960er Jahre am "Anna-Tag" in einer Prozession zur Kappl um einen feierlichen Gottesdienst abzuhalten.

Der bereits genannte Pavelsbacher Wirt Ulrich Sigert (Kesslwiád Hs. Nr. 51) und dessen Ehefrau Magdalena sowie der oben angeführte Pfleger des Deutschen Ordens zu Postbauer, Michael Adelmann, waren es auch, die der Kirche St. Cäcilia in 1695 jeweils einen Seitenaltar gestiftet haben. In dieser Kirche erfährt - neben der Kirchenpatronin St. Cäcilia - v.a. auch der "Pestheilige" Sebastian eine besondere Verehrung. (Weitere Informationen zum Gebäude und dessen Ausstattung siehe Rubrik "Sehenswürdigkeiten"). [9] [10] [15]

Nachgewiesen ist auch ein Pilgerzug aus Neumarkt zur Cäciliakirche im Jahre 1683. Die zahlreichen Teilnehmer waren in ledernen Pilgermänteln und mit Pilgerstäben erschienen. Die Neumarkter Gläubigen brachten als Opfer ein Meßgewand dar. [11/Seite 82]

Wiederherstellung der Klosterherrschaft Seligenporten [5] [8]

(von Wolfgang Fries)

Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern stellte in 1669 die meisten oberpflälzischen Klöster wieder her. Diese bestanden bis dahin zwar organisatorisch weiter, unterstanden aber direkt dem Kurfürsten und wurden jeweils von einem sog. "Klosterrichter" verwaltet.

Das Zisterzienserinnenkloster Seligenporten wurde zwar nicht rekonstituiert, Kurfürst Ferdinand Maria schenkte die früheren Besitzungen des Klosters Seligenporten, darunter auch große Teile der Ortschaft "Oberpavelsbach", in 1692 dem neu gegründeten Salesianerinnenkloster in Amberg. Deren Obrigkeitsrechte wurden von einem bestellten "Klosterrichter" vor Ort wahrgenommen. [5] [8/Seite 8] [137/Seite 149 ff.]

Die pavelsbacher Untertanen des Deutschen Ordens in 1720 [11]

(von Wolfgang Fries)

Für 1720 weist eine Verzeichnis für Niederpavelsbach 42 Hofstellen aus, wobei für 8 Anwesen ausschließlich ein (bloßes) Haus vermerkt ist (Anmerkung: Bestenfalls waren dies also Wohnstallgebäude ohne gesonderte Scheune). Neben den 5 größeren Höfen (bestehend aus Haus, Scheune, Backofen und Brunnen) werden dort noch 29 sog. Gütlein (bestehend aus Haus und Scheune) aufgeführt.

Auch die Namen der jeweiligen Besitzer sind in dieser Unterlage vermerkt. Einige Namen sind heute noch in Pavelsbacher Familien - wenn auch in leicht abgewandelter Schreibweise - vertreten. Zu diesen Familiennamen zählen Diestler, Haubner, Lucas, Riehl und Schmidt. Bekannt bzw. als Hausnamen noch gebräuchlich sind Bschirl, Gerlitz, Geiger, Hirschberger, Kirsch und Schuster. [11/Seiten 108-110]

Güterverzeichnis des Deutschen Ordens 1730 [9]

(von Wolfgang Fries)

Der Ordenspfleger und Rechtsgelehrte Dr. Johann Georg Sartorius erstellte in 1730 im Auftrag des Landkomturs Carl Heinrich von Hornstein ein "Urbar" des Amtes Postbauer.

Für Niederpavelsbach sind dort 43 deutsch-ordische Hofstellen vermerkt. Damit war das Pavelsbacher Unterdorf für das Deutschordensamt Postbauer eines der wichtigsten (der über 17 Ortschaften verteilten) Güter und wurde nur von Schwarzach mit 46 Hofstellen übertroffen.

Von den Niederpavelsbachern wurden jedoch nur 7 Höfe bewirtschaftet, die als "Vollbauernstellen" galten. Nähere Informationen liegen zu einem der größten Höfe Niederpavelsbachs vor, der am "Hirtengässel" (heute vermutlich Ottostraße) gelegen war.

Der Hof dieses Hannß Haffner bestand aus Haus (~Wohnstallhaus), Stadel und daran angebauten Schweineställen, Wagenschupfen, Backofen und Brunnen und verfügte über 5 1/2 Tagwerk Wiesen und 26 1/2 Tagwerk Felder. An Abgaben musste er 33 1/2 Metzen Hafer an den Deutschen Orden liefern und den Haus- und Feldzehnt an das Kloster Seligenporten leisten, dass zu dieser Zeit bereits von den Salesianerinnen aus Amberg verwaltet wurde.

Darüber hinaus waren die "Vollbauern" Niederpavelsbachs verpflichtet, die unmittelbar vom Orden bewirtschafteten Felder zu beackern sowie den Transport des Brennholzes zu besorgen.

Bei der weit überwiegenden Mehrheit (35 Stück) der Unterdorfer Anwesen handelte es sich um sogenannte Köbler (Kleinstbauern), die wesentlich kleinere Flächen bewirtschafteten. Beispielhaft sei hier der Köbler Hannß Pröbster genannt, der Haus, Stadl, Schupfen und Brunnen sowie zwei kleine zehntfreie Gärtlein und 1 1/2 Tagwerk Felder besaß. Hierfür musste er jährlich 2 Metzen Hafer an den Deutschen Orden abgeben. Außerdem erhielt das Kloster Seligenporten den Getreidezehnt, währen der Haus- und Schmalzehnt dem Pfarrer von Möning zustand, der Pavelsbach zu dieser Zeit als Filiale versah. (Anmerkung: Überleben konnten diese Kleinstbauern nur, durch die Mitnutzung der Allmende. In Pavelsbach waren dies vor allem Am Esper [= "die Hoi"], die Au-Wiesen und der Schacha [= Waldstück]).

Die 35 Unterdorfer Köbler mussten dem Pflegamt, soweit sie über Zugtiere verfügten, auch Pflugfronen leisten. Die noch ärmeren Kleinbauern ohne "Anspann" hatten die Mahd festgelegter Wiesen-stücke zu besorgen oder mussten einen Tag bei der Getreideernte des Deutschen Ordens helfen.

Lediglich Johannes Baumeister, der Inhaber der Pavelsbacher Badestube (Boodá - späteres Wongà-Anwesen Hs. Nr. 57), war scharwerksfrei und zahlte als Abgabe 24 Kreuzer Zins an die Deutschordenskommende Nürnberg. [9/Seiten 72+73]

Wie betreffende Recherchen des Ortsheimatpflegers Josef Lobenhofer gezeigt haben, bestand Pavelsbach um 1730 aus insgesamt 78 Answesen. [138] Auf das Oberdorf entfielen dabei 24 Höfe sowie ein Hütehaus. Das Unterdorf bestand aus 52 Anwesen und ebenfalls einem Hütehaus. Das Schul- und Mesnerhaus war gemäß der Stiftungsurkunde aus 1438 von allen Grundabgaben befreit. Neben den 43 "deutschordischen" Hofstellen (ausschließlich im Unterdorf) gab es zu jener Zeit u.a. 31 Anwesen, die dem Kloster Seligenporten als Grundherrn zuzurechnen waren (dav. alle 25 Anwesen des Oberdorfs).

Darüber hinaus gab es im Unterdorf noch drei Höfe, die von der Pfalzgrafschaft Pfalz-Neuburg abhängig waren und eine Hofstelle, die zur Hofmark Woffenbach gehörte. [138]

Neubau der Kirche zu Pavelsbach (1735-1736): [1] [16] [27]

(von Wolfgang Fries)

Nachdem das 1438 errichtete Gotteshaus - nach dreihundert Jahren - "ruinös und baufällig" geworden war, musste es in 1735 großteils abgetragen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Noch in diesem Jahr wurde mit dem Abbruch des Langhauses und des Turms begonnen; nur der Chorraum und die Hauptmauern blieben stehen.

Der für die Filialkirche Pavelsbach zuständig Möninger Pfarrer Johann Michael Schilcher schreibt am 25. April 1735 in einem Bericht an das Eichstätter Generalvikariat davon, dass sich die Baumaßnahme verzögert, da sich die Salesianerinnen von Amberg (als Grundherrn Oberpavelsbachs) längere Zeit weigerten, einen angemessenen Anteil der Baukosten zu übernehmen (Siehe Diözesanarchiv Eichstätt, Pfarrakte Möning I/6).

Im Jahre 1736 konnte der Neubau dann schließlich vollendet werden. Ein Beleg hierfür ist auch eine im Dachstuhl eingelassene Jahreszahl.

Wohl in den Jahren 1737 und 1738 wurde das Innere der neuen Kirche St. Leonhard mit barocken Stukkaturen (vermutlich von Donato Polli) und 23 Fresken geschmückt (Weitere Informationen zum Gebäude und dessen Ausstattung siehe Rubrik "Sehenswürdigkeiten") [1]

Pavelsbach und der Polnische Erbfolgekrieg [11] [93] [129]

(von Wolfgang Fries)

Im Rahmen dieser kriegerischen Auseinandersetzung marschierten große Truppenverbände mehrerer europäischer Herrscher auch durch unsere Heimat. Im Sommer 1735 genehmigte der deutsche Kaiser Karl VI. u.a. den Durchmarsch Russischer Truppen über deutsches Reichsgebiet. [93] Diese unter dem Kommando des Feldmarschalls Peter Graf von Lacy (Pjotr Petrowitsch Lacy) [129] stehende 11.500 Mann starke Armee diente der Verstärung der von Frankreich bedrohten Neckarfront. Mit Waffenstillstandsvereinbarung vom 11. November 1735 wurden dort die Kampfhandlungen dann eingestellt. [93]

Am 08. und 09. Januar 1736 mussten die Pavelsbacher (auf kaiserlichen Befehl hin) eine Kompanie des Woronizischen-Infantrie-Regiments beherbergen. Diese Truppe, die der oben genannten russischen Armee angehörte, befand sich auf dem Rückmarsch vom Rhein nach Russland. [11/Seite 102]

Für die Pavelsbacher bedeutete dies, dass sie den Soldaten in den kalten Wintertagen und -nächten des Jahres 1736 nicht nur eine Unterkunft, sondern auch Proviant unentgeltlich zu stellen hatten. Darüber hinaus mussten die Einwohner Pavelsbachs die Zugtiere der Begleitfahrzeuge unterstellen und mit Futter versorgen.

Landkarte von 1748 [57] (von Wolfgang Fries)

Auf der Landkarte des Herrschaftsgebiets Sulzbürg und Pyrbaum aus dem Jahre 1748 wird neben "Babelsbach" die Kappl (St. Cecilien) noch als Dorf mit Kirche ausgewiesen, obwohl vermutlich die Reste der dortigen dörflichen Bebauung um 1680, im Rahmen des Wiederaufbaus der Kirche St. Cäcilia, zur Gewinnung der hierfür notwendigen Baustoffe abgebrochen wurden.

Kirchenraub in Pavelsbach [16] [110] (von Wolfgang Fries)

In der Nacht vom 12. auf den 13.10.1758 wurde in die Kirche und die Sakristei der Pavelsbacher Kirche eingebrochen. Die Kirchenräuber eigneten sich einen silbernen Kelch, ein kupfernes Ziborium samt Mäntelchen (Ziboriumvelum) und eine Leonhardi-Reliquienmonstranz an. Die konsekrierten Hostien wurden von den Einbrechern in der Kirche ausgeschüttet. [16]

Bei den Dieben dürfte es sich um einen Vorläufer der Großen Fränkischen Diebes- und Räuberbande gehandelt haben, die im augehenden 18. Jahrhundert vor allem in Franken und in der Oberpfalz ihr Unwesen trieb und nachweislich auch Kirchen ausraubte. [110]

Ein Eremit aus Pavelsbach [147] (von Wolfgang Fries)

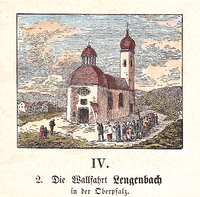

Der aus Pavelsbach - vermutlich aus Hs.Nr. 59 - stammende Rochus Buchner bezog im Jahre 1762 die Eremitage des Maria-Hilf-Kirchleins zu Lengenbach (bei Deining). Als Gegenleistung für dieses Privileg verpflichtete sich Rochus Buchner, der Jugend Lengenbachs das Lesen und Schreiben beizubringen. [147]

Französische Revolution [149] (von Wolfgang Fries)

Am 14. Juli 1789 stürmten die Bürger von Paris die Bastille, eine besonders befestigte Stadttorburg, die zu jener Zeit als Staatsgefängis genutzt wurde.

Die Einwohner Pavelsbachs dürften von diesem geschichtlichen Schlüsselereignis zunächst wohl keine Kenntnis erlangt haben. [149]

Die erste Pavelsbacher Orgel [17] [150]

(von Wolfgang Fries)

Die Kirche St. Leonhard wird im Jahre 1792 mit einer ersten Kirchenorgel ausgestattet. [17/Seite 169] Dies ist besonders bemerkenswert, zumal in diesem Jahr die Bevölkerung durch den Ausbruch des Ersten Koalitionskriegs gegen das revolutionäre Frankreich erheblich belastet wurde. Als Folge dieser bis 1797 andauernden kriegerischen Auseinandersetzung mussten die deutschen Fürsten im Frieden von Campo Formio ihre linksrheinischen Gebiete an Frankreich abtreten. [150]

Säkularisation, Mediatisierung und Franzosenzeit in Pavelsbach: [8] [9] [11] [89] [105] [114] [115] [151] [152] [153] (von Wolfgang Fries)